Ein systemisches Modell für die Betrachtung und Behandlung von Randgruppen- und Aussenseiterentwicklungen

Walter Milowiz

1. Einleitung

Aus der Sicht vergangener Gesellschaftsordnungen waren alle Institutionen, die sich mit Außenseitern beschäftigten, entweder dazu da, Personen mit normabweichendem Verhalten an die bestehenden Normen anzupassen, oder diese von der Gesellschaft fernzuhalten.

Heute, in einer Gesellschaft, die einerseits Humanismus und Menschenrechte auf ihre Fahnen geschrieben hat, und die andererseits – wohl auch in Zusammenhang damit – sich mit Fug und Recht als eine Gesellschaft des ständigen Wandels bezeichnen kann und muß, ist diese Aufgabe zu einer wesentlich komplexeren geworden, und die Lösung des Außenseiterproblems erfordert ein Denkmodell, das nicht einseitig den Metanormen der Konstanz von Normen und Werten verpflichtet ist.

Der Wandel ist integrierter Wert der Gesellschaft geworden. Humanismus und die Maxime des Wandels verlangen gleichermaßen nach einer Betrachtungsweise, die nicht nur den normengebenden Kräften der Gesellschaft gerecht wird, sondern auch dem „abweichenden“, dem „auffälligen“ Mitglied der Gesellschaft. Ja, weiter noch, es besteht der Anspruch, daß auch der Außenseiter mit zu den normenbildenden Elementen gezählt wird.

In diesem Referat will ich versuchen, ein Modell der Beziehung zwischen Randständigem und übriger Gesellschaft vorzustellen, das beiden Seiten gerecht wird, und Lösungsvorschläge weder auf der Durchsetzung noch auf der Ablehnung fußen läßt.

2. Kommunikation

Ich benütze hier den Begriff der Kommunikation im Sinne von WATZLAWICK: Wenn auch WATZLAWICK und Co. vor allem mit ihrer noch der Linearkausalität verhafteten Erklärung der Schizophrenie von den modernen Systemtheoretikern abgelehnt werden, so ist doch ihre Unterscheidung zwischen Kommunikation und Metakommunikation ebenso unbestritten wie etwa die von FREUD eingeführte Unterscheidung zwischen Bewußtem und Unbewußtem.

Demnach ist also Kommunikation inhaltlicher Austausch von Informationen, der zwangsläufig immer einen Zweck hat. Dieser Austausch erfordert, um richtig funktionieren zu können, Einigkeit darüber,

wie die Information aufzufassen ist. So ist zum Beispiel die Frage „Wo sind meine Unterhosen?“ eine rein inhaltliche Frage. Der Empfänger aber muß, um reagieren zu können, entscheiden, wie er diese Frage auffassen will. Die meisten von Ihnen werden sich den Unterschied klarmachen können, den es macht, ob diese Frage ein Ehemann an seine Frau stellt, eine Ehefrau an ihren Mann, eine Kundin in einer Wäscherei an die Wäschereiangestellte, ein Referent bei einem psychologischen Kongreß an sein Auditorium oder eine Liebhaberin an ihren Liebhaber nach dem entscheidenden Ereignis. Über den Inhalt der Frage hinaus definiert der Kontext, in dem sie gestellt wird, eine Beziehung, und der Empfänger ist gezwungen, diese Beziehungsdefinition irgendwie zu verstehen. Was passiert, wenn keine passende Beziehungsdefinition zur Verfügung steht, zeigt das Beispiel des Referenten im Auditorium.

Der Beziehungstypus wird, wie sie gesehen haben, durch verschiedenste Dinge bestimmt, die im allgemeinen in „analoger“ Form, d.h., durch alles andere als die inhaltliche Mitteilung, auftreten. Natürlich kann man auch über die Beziehung sprechen, etwa indem man sagt: „So geht das nicht weiter!“, oder: „Es ist schön mit Dir!“, aber auch diese Mitteilungen sind nur brauchbar, wenn die dazugehörigen analogen Mitteilungen stimmen.

Kommunikation nennt WATZLAWICK in diesem Sinne rein inhaltliche Mitteilung, Metakommunikation hingegen Kommunikation über die Beziehung. Metakommunikation wird manchmal auch verbal, inhaltlich übermittelt, immer aber durch Dinge wie Tonfall, Gestik, Kleidung, Kontext, Zeitpunkt der Mitteilung, und – und das ist noch wichtig – durch Geschehnisse. Krankheit z.B., ein Unfall, Unfähigkeiten und ähnliches. Nach der WATZLAWICK‘schen Definition ist das ganz eindeutig: Wenn Sie sich bei einem Unfall verletzen – egal, ob absichtlich oder unabsichtlich – so vermitteln Sie zwangsläufig, daß man mit Ihnen jetzt anders umgehen muß als sonst. WATZLAWICK nennt alle die Kommunikationsmittel, die den Sender der Mitteilung von der Verantwortung, der Absicht, freisprechen, Symptom. Alle Symptome sind Mittel der Metakommunikation. Alkoholismus ist eine Mitteilung an andere (z.B.: „So halte ich es nicht aus!“ oder „Mach‘ dir Sorgen um mich!“). Bettnässen ist eine Mitteilung mit ähnlicher Bedeutung. Krebs ist eine Mitteilung (etwa: „Betrachtet mich als Märtyrer!“)

Undsoweiter …

3. Beziehungskämpfe

Das Ganze ist natürlich keine einseitige Sache. Niemand kann etwas mitteilen, ohne daß es einen Empfänger seiner Mitteilung gibt. Und natürlich kann der Empfänger nicht nicht reagieren: tut er nichts, so ist gerade das eine Reaktion, eine Antwort auf die empfangene Mitteilung, und wird seine Auswirkung auf deren Urheber haben: Ein Beziehungssystem besteht immer aus mindestens zwei Partnern, deren Mitteilungen sich gegenseitig bedingen: Ein endloser Ring von Beziehungsvorschlägen: Wenn diese übereinstimmen, ist alles klar, und man kann sich anderen Dingen zuwenden. Sind die Beziehungsvorschläge aber widersprüchlich, so beginnt ein Kampf um die Beziehung.

Wenn eine Person krank wird und der Partner böse, so heißt das wohl in etwa: „Kümmere dich mehr um mich!“ und „Das paßt mir nicht!“. Nun kann die erste natürlich aufgeben, und wieder gesund werden. Tut er das aber nicht, sondern wird noch kränker, so heißt das wohl: „Kümmere dich mehr um mich!“ und wenn das die anderen böse macht, so haben wir zweifellos ein Beziehungsmuster, das sich selbst reproduziert.

Nun ist es ja klarerweise notwendig, daß sich solche Muster wiederholen, sich selbst reproduzieren: Was wäre eine Familie, wo nicht bestimmte Abläufe sich wiederholen, wie etwa, daß man immer wieder sich gegenseitig der Zusammengehörigkeit versichert, oder daß einer Geld verdient und einer es ausgibt, oder daß einer aufpaßt, daß alles gut geht, und der andere sich dem unterordnet?

Die Frage, die uns beschäftigt, ist eigentlich die, wieviel Energie für diese Auseinandersetzung über die Beziehung verbraucht wird, und wieviel Energie für andere Ziele und Aufgaben verfügbar ist.

In jeder Beziehung wird ein Teil der verfügbaren Energien für die Definition und Erhaltung der Beziehung aufgewendet. Wenn man davon ausgehen darf, daß eine Art von Idealzustand dann erreicht ist, wenn möglichst viele Energien frei verfügbar sind für die Verfolgung von Zielen, für Freude am Leben und für die Erhaltung unserer Versorgung, so kann man allerdings annehmen, daß die optimalen Beziehungen solche sind, die ein Minimum von Energie für die Beziehungsarbeit verbrauchen. Eine solche Beziehung nennen wir funktional. Dysfunktional nennen wir eine Beziehung dann, wenn der überwiegende Teil der Energien auf die Auseinandersetzung mit der Beziehung verwendet wird, auf einen Versuch, diese Beziehung zu ändern.

Man muß wohl akzeptieren, daß bei jeder Änderung von Beziehungen, wie etwa beim Kennenlernen, bei Trennungen, beim Eintreten neuer Individuen in eine Beziehung, beim Erwachsenwerden von Kindern oder bei Veränderungen äußerer Umstände die Beziehungsform unklar wird und daher vorübergehend intensiv an neuen, den veränderten Umständen angepaßten Mustern gearbeitet wird. Von dysfunktionaler Beziehung kann man erst dann sprechen, wenn im Zuge einer solchen Entwicklung eine Beziehungsform auftritt, die einerseits sich selbst reproduziert, andererseits aber ständig in Frage steht: Eine Beziehung also, die zu einem guten Teil aus einem endlosen Kampf um ihre Veränderung besteht.

Um das etwas bildlicher zu machen: Eine Beziehung zwischen einem Kind, das klaut, weil es mehr beachtet werden will, und Eltern, die das Kind mißachten, weil es klaut, macht es praktisch unmöglich, auf etwas anderes zu achten als diesen Kampf um die Beachtung.

Man kann natürlich nicht einfach ein Maß für ein gesundes Verhältnis von Beziehungskampf und anderer Beschäftigung angeben – immerhin sollten ja auch Veränderungen in Beziehungen als sinnvoll akzeptierbar sein -, sicher aber ist, daß ein Zuviel an Beziehungskampf ein Zuwenig an Energien für die täglichen Lebensfunktionen bedeutet und daher als dysfunktional bezeichnet werden muß.

Unsere Geschichte vom klauenden Kind etwa könnte als Beispiel für eine eskalierende Beziehung gelten, die einer Katastrophe zusteuert, während ein Ehepaar, bei dem die Frau an Migräne leidet, der Mann dann vorübergehend rücksichtsvoller ist, worauf die Migräne nach einiger Zeit wieder nachläßt und der Mann sich wieder weniger um seine Frau kümmert, eher als stabile dysfuktionale Beziehung betrachtet werden könnte. Genaugenommen aber heißt das, daß der Kampf um die Beziehung immer wieder unterbrochen wird, indem einer der beiden sich an die Vorstellungen des anderen anpaßt. Beziehungen, wo dieser Kampf nie aufhört, sind immer eskalierend!

4. Komplexe Beziehungen

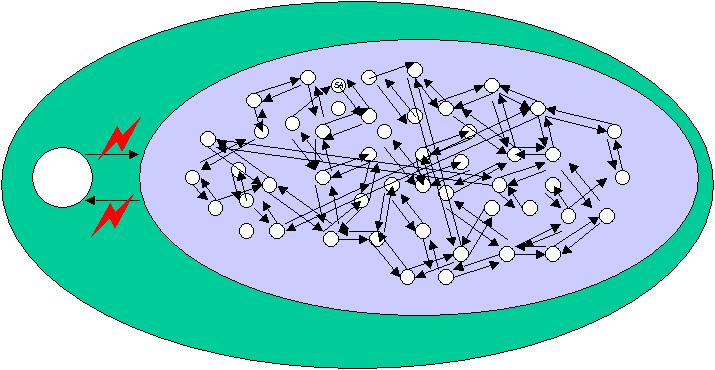

Als nächsten Schritt müssen wir uns die Komplexität interaktioneller Vernetzung von Individuen anschauen. In dem Wirrwarr von Vernetzungen, in dem wir leben, erscheint es eher verwunderlich, wenn überhaupt irgend etwas funktioniert. Die Unmengen von familiären, privaten, beruflichen, versorgungsmäßigen, bürokratischen und überwachenden Beziehungen, die jede einzelne Person in unsere Gesellschaft einbinden, türmen sich zu unüberschaubaren Netzen, wenn man berücksichtigt, daß jede Beziehung, die eine Person hat, zu einer anderen Person führt, die wiederum ebenso viele Beziehungen hat undsoweiter. Wollte man ein solches Netz bewußt in Ordnung halten, so wäre man hoffnungslos verloren: Das Problem des berühmten Tausendfüßlers, der nicht mehr gehen kann, weil ihn jemand gefragt hat, wie er denn seine Beine koordiniere, erscheint dagegen lächerlich banal und einfach.

Trotzdem scheint es irgendwie zu gehen. Offenbar lernen wir schon von Kindheit an, uns mit Hilfe von unbewußten Fähigkeiten, mit einer Art Gedächtnis, von der wir noch nicht viel mehr wissen als PAWLOW, in einer relativ funktionsfähigen Art in ein allmählich sich ins unermeßliche steigerndes und sich ständig veränderndes Netz von Bezügen einzuordnen. Unser bewußtes Erfassungsvermögen ist allerdings zumindest um Zehnerpotenzen geringer als unser unbewußtes Erfassungs- und Verarbeitungsvermögen. Ich möchte daher sehr vereinfachend einen unscharfen Raster über die Komplexität werfen. Stellen Sie sich bitte vor, daß eine einzelne Person im normalen Fall sehr viele verschiedene Beziehungen zu verschiedenen anderen Personen hat, die noch dazu je nach Situation auch bei denselben Personen verschieden sind.

So wird z.B. ein Kind zu seiner Mutter häufig eine Beziehung haben, die sich in etwa darstellen läßt mit den Sätzen „Ich bin klein und schwach, und Du mußt mir helfen!“ bzw. „Ich bin groß und stark und helfe Dir!“. In anderen Situationen wird es heißen: „Spielen wir miteinander!“ und „Ja, spielen wir miteinander!“, in wieder anderen „Ich will aber bestimmen, was geschieht!“ und von der anderen Seite ebenso „Nein, ich!“, ja, manchmal sogar wird die Mutter fragen: „Wie macht man denn das?“ und das Kind wird erklären.

Das gleiche Kind wird noch zum Teil ähnliche, zum Teil andere Beziehungen zum Vater haben, zu Geschwistern, zu Onkel, Tante, Großmutter, Großvater, Kaufmann, Kindergärtnerin, Polizist etc. etc.

Wir bleiben also noch in dieser Unschärfe, indem wir uns vorstellen, daß unser Individuum in ein jedenfalls sehr komplexes Netz von sehr verschiedenen Beziehungsmustern eingeflochten ist, das ich mir am liebsten wie eine Art Nebel vorstelle, scheinbar ungeordnet, aber doch durch jahrelanges hin- und herprobieren von allen Seiten in einen quasi-stabilen Zustand eingespielt. Dieser stabile Zustand entsteht übrigens nicht aus einer Begeisterung, die Systeme für Stabilität haben, sondern, weil alle nicht-stabilen Zustände sich wieder verändern, und zwar genau solange, bis eben ein Zustand sich einspielt, der sich stabilisiert, d.h., sich selbst erhält.

Anders ausgedrückt: Es kann unendlich viele zufällig entstehende Beziehungsmuster geben, die sich nicht selbst reproduzieren – die sterben gleich wieder aus. Nur die paar wenigen, die in der Lage sind, sich zu erhalten und zu stabilisieren, bleiben erhalten. Wenn sie jemanden anreden, der nicht reagiert, dann werden sie sich in den meisten Fällen jemandem anderen zuwenden und diese geschichte ist vorbei. Wenn Ihhnen allerdings der andere so antwortet, dass sie weiter reden wollen, dann kann da schon ein stabileres Muster, nämlich ein Geplauder, entstehen.

5. Die Isolierung des Außenseiters

Es gibt allerdings einen Prozeßtyp, der die ganze Geschichte so vereinfacht, daß jeder binnen kürzester Zeit die Beziehungsstruktur erkennt, sich entsprechend verhält und damit die Vereinfachung weiter treibt:

Wenn nämlich irgendwo Menschen ein Verhalten entwickeln, das zu einer Eskalation mit irgendwelchen anderen führt, wenn dadurch die ganze Energie der Beiteligten in diese eine Beziehungsform fließt, wenn weiters diese Beziehung so angelegt ist, daß die Beziehungspartner andere Personen in die eskalierende Beziehung miteinbeziehen können, wenn dieser Prozeß durch seine Intensität immer mehr Personen in ihren Bann zieht, dann gibt es – zumindest kalten – Krieg. Dann werden im Zuge der Eskalation alle anderen Beziehungsformen überrollt, vergessen, überwältigt von der einen Definition, die da heißt: Die anderen sind unmöglich, böse, falsch, gefährlich oder was noch eben so Worte sind, die eine Beziehung im Negativen, im Eskalierenden halten können.

Krieg ist eine einfache Sache, was die Beziehungsstruktur der beiden Parteien zueinander betrifft: Man kann sie sehr einfach darstellen als dyadische Beziehung mit der symmetrischen Definition „So wie Du/Ihr Euch verhaltet, so darf man sich nicht verhalten!“ auf beiden Seiten.

Der Krieg interessiert uns aber hier nicht im speziellen (obwohl es sicher wert wäre, sich auch ab und zu darüber Gedanken zu machen), sondern eine etwas abgewandelte Art von Vereinfachung: Wirklichen Krieg gibt es ja nur, wenn beide Seiten Unterstützung finden, wenn Mehrere gegen Mehrere kämpfen.

Wenn aber ein Mensch oder eine Minderheit alleine bleiben, wenn diese um sich herum nur mehr Gegner sehen, die ihre Wünsche, ihr Verhalten ablehnen, die sich zusammenrotten gegen sie, wenn ihr Selbstschutz zum Auslöser weiterer Ablehnung wird, dann werden sie auch weiterhin bei jedem anderen ähnliche Reaktionen auslösen, und sich weiter so verhalten: Sie werden zum Außenseiter, zum Omega, zum Delinquenten, zum Verhaltensgestörten, zum Verrückten, zum Schwererziehbaren undsoweiter definiert. Und wenn jemand dann meint, sie zu verstehen, was angesichts der allgemeinen Meinung und Darstellung schon unwahrscheinlich genug ist, so wird es dem Außenseiter äußerst schwer bis unmöglich sein, das wahrzunehmen, befindet er sich doch mitten im Ping-Pong der Beschuldigungen, der Entwertungen, und der Abwehr von solchen Aktionen. (Spielen Sie `mal Ping-Pong mit vollem Einsatz und unterhalten sich gleichzeitig mit irgendwem, der Ihnen eine Liebeserklärung macht!)

Außenseiter ist eine Person oder eine Gruppe, die in eine Interaktion mit seiner/ihrer Umgebung geraten ist, die erstens symmetrisch eskalierend ist, zweitens definiert ist durch das „So-nicht!“, und drittens sich so entwickelt, daß niemand mehr in der Lage ist, anders zu reagieren als in Gegnerschaft.

Die Verstehensmuster und Interpretationen entwickeln sich dann völlig entsprechend der Kampfsituation. In einem Experiment in Amerika hat einmal ein Psychologe sich und einige andere Freiwillige in psychiatrische Anstalten einliefern lassen, um diese Rigidität unserer Interaktionsmuster zu untersuchen: Daß er sich dabei Notizen machte, wurde im Krankenbericht aufgenommen mit dem Satz: „Patient legt Schreibverhalten an den Tag.“ Um eine entsprechende Diagnose brauchte er sich also nicht sehr bemühen.

Die Außenseiterbeziehung ist eine dysfunktionale Beziehung zwischen einer Person – oder einer kleineren Subgruppe – und einer Mehrheit. Diese dysfunktionale Beziehung ist dadurch charakterisiert, daß beide Parteien – die „schwache“ wie die „starke“ – finden, daß die andere im Unrecht ist, und dadurch, daß die „starke“ durch ihre Mehrheit sich als Besitzer der Definitionsmacht betrachtet.

Ein einfaches Beispiel

Ich habe die Angewohnheit, wenn ich etwas vortrage und währenddessen den Eindruck habe, daß man mir nicht zuhört, zu unterbrechen, und zu Fragen, welche anderen Dinge hier aktuell seien. Wenn ich das bei meinen Studenten, die größtenteils frisch vom Abitur kommen, tue, dann fühlen diese sich ertappt und angegriffen. Sie gehen in die Defensive, und behaupten, daß sie zugehört hätten. Natürlich war das nicht meine Frage: Ich habe gesehen, daß sie sich anderweitig unterhalten haben, ich weiß nur nicht, worüber. Aber jetzt fühle ich mich angegriffen: als jemand, mit dem man nicht offen reden kann. Und ich fühle mich behindert in meinem Versuch, studentenorientiert zu referieren. Ich versuche zu erklären. Die Studenten verteidigen sich intensiver. Ich werde ärgerlich, und zuletzt aggressiv. Nun haben die Studenten Oberwasser: Sie haben ja gleich gewußt, daß ich böse bin. Wenn ich jetzt noch versuche, zu erklären, daß ich ärgerlich bin, weil man mit mir nicht redet, dann fühlen sich die Studenten angegriffen und sind sich weitgehend einig, daß ich ein unmöglicher Mensch sei. Und ich bin vice versa derselben Meinung von ihnen.

Oder ein Beispiel aus der Kinderentwicklung: Eine Mutter möchte ihr Kind in den Arm nehmen. Dieses will das gerade aus irgendeinem Grund nicht. Die Mutter, überzeugt von ihrem guten Willen, findet, mit dem Kind müsse etwas nicht in Ordnung sein. Findet, es sei „seltsam“. Sie versucht, das Kind zu überzeugen, was natürlich das Kind jetzt schon als Bedrängung erlebt. Jetzt wehrt es sich. Mutter findet das Kind noch „seltsamer“. Sie beginnt, es zu beobachten. Das Kind reagiert verunsichert und verhält sich entsprechend anders als sonst. Abends kommt der Vater heim. Mutter erzählt ihm, das Kind sei so seltsam: Es nehme keine Zärtlichkeit an und außerdem streiche es so komisch in der Gegend herum. Vater (wenn das Kind Pech hat) stellt fest, daß das Kind tatsächlich versucht, sich möglichst unauffällig zu benehmen, was für dieses Kind ungewöhnlich ist. Nun ist die Mehrheit auf Seiten der Mutter. Das Kind ist weiter verunsichert, und natürlich auch wütend. Und jetzt ist es endgültig klar, daß das Kind krank ist: es reagiert verstockt auf die Liebe und die Bemühungen der Eltern. Vor lauter Sorgen bringen die Eltern das Kind zum Arzt. Dort ist das Kind natürlich noch verstockter. Der Arzt aber ist ein sehr lieber Mensch, der es nicht gewohnt ist, daß Kinder ihm gegenüber verstockt sind. Das ist äußerst ungewöhnlich. Man muß das Kind untersuchen. Die Mehrheit der Gegner wächst.

Nehmen wir an, der Arzt wundert sich nicht, daß das Kind verstockt ist. Dann hat das Kind noch Chancen. Möglicherweise aber werden die Eltern nicht zufrieden sein, wenn er meint, das gehe vorüber. Sie suchen einen Arzt, der die Krankheit nicht auf die leichte Schulter nimmt, einen verantwortungsvollen Arzt. Und sie werden ihn finden.

Nehmen wir an, das Kind findet in seiner Not irgendeinen Weg, sich so zu verhalten, daß die Eltern sich wieder beruhigen. Dann wird sein weiterer Lebensweg geprägt sein von der Angst, als nicht normal diagnostiziert zu werden. Und niemand von Ihnen wird leugnen, daß das im allgemeinen zu auffälligem Verhalten führt, zumindest in manchen Situationen. Das Gleichgewicht der Beziehungen kann nur mehr unter Mühe aufrechterhalten werden. Spätestens wenn das Kind in die Pubertät kommt, muß es entscheiden, ob es nocheinmal solche Verwirrungen in Gang setzen will, oder ob es lieber seine Selbständigkeit, sein Bedürfnis nach eigener Meinung leugnen will. Wenn vielleicht die Eltern dann noch Sorgen haben, warum denn das Kind nicht fortgehe, sich nicht durchsetze, nicht erwachsen werde oder ähnliches, dann können sie ihr Kind schon wieder zum Arzt bringen und das Chaos ist perfekt.

6. Ausblick

Wir alle wissen, daß jede Störung, jedes Außenseitertum bedeutet, daß zwei Parteien miteinander über Richtig und Falsch uneins sind. Wir wissen auch, daß dabei immer die eine Partei stärker ist als die andere. Und wir wissen wohl auch, daß wir davon abhängig sind, daß die stärkere Partei uns leben läßt, uns als zugehörig betrachtet. Es würde auch nicht viel nützen, würden wir den Eltern sagen, daß das Kind in Ordnung sei, sie hingegen nicht. Denn das Kind ist nicht mehr in Ordnung als die Eltern. Jeder hat sein bestes gegeben, jeder hat nur auf Umstände reagiert, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber wenn das Kind inzwischen groß geworden ist, und kriminell, dann verstehen wir nicht mehr, und ebenso das „Kind“ selbst nicht mehr, was es denn eigentlich war, was denn da nach bestem Wissen und Gewissen gelöst wird. Und unser Unverständnis wird dazu führen, daß wir versuchen, das „Kind“ in Ordnung zu bringen. Und das heißt nichts anderes, als daß der Kampf weitergeht.

Es wird also gelten, zu verstehen, bevor wir ändern wollen; keinen Versuch der Einflußnahme zu setzen, bevor wir die Handlungen aller Beteiligten als positives Bemühen bewerten können. Es wird darum gehen, die Außenseiterposition als ein absolut zweiseitiges Mißverständnis zu betrachten. Und es wird darum gehen, in den Interventionen sich der Parteinahme zu enthalten, sondern vielmehr beide Seiten in ihrem Bemühen zu unterstützen. Es wird darum gehen, nicht die Symptome zu betrachten, sondern die Kommunikation der Symptome, die Metakommunikation so auf den Tisch zu legen, daß beide Parteien sich angenommen fühlen können (und nicht nur sollten). Machen sie den einfachen Versuch, in einer Familie einmal nur von jedem Mitglied zu erfragen, wie denn er die Siuation sieht, und dann die Verschiedenheit in der Darstellung als Mißverständnis im Bemühen der Beteiligten zu interpretieren. Geben Sie dann diese Interpretation an die Familie weiter. Sie werden es nicht glauben, wieviel Auseinandersetzung sie damit auslösen, ohne irgendetwas anderes als dieses Mißverständnis als behandlungswürdig zu erklären.

Und weiter: Wenn das funktioniert, dann ergibt sich nur noch die Frage, wie wir solche Interpretationsangebote so setzen können, daß z.B. eine psychiatrische Anstalt und einer ihrer Patienten oder ein Gefängnis und einer seiner Insassen oder eine Schule und ein „verhaltensauffälliger“ Schüler oder eine Gesellschaft und eine Randgruppe sich gleichzeitig angesprochen und verstanden fühlen können.

Wir sind hier zusammengekommen, um miteinander nach solchen Möglichkeiten zu suchen.

Einige Grundlegende Dinge, das wissen wir schon, brauchen wir auf jeden Fall dazu:

Zum Beispiel die Fähigkeit, andere mit ihren Anliegen intensiv wahrzunehmen, außerhalb der sich wiederholenden Schleifen. Deshalb haben wir hier Herrn Tom Andersen eingeladen, der die Kunst des Wahrnehmens und Zuhörens, die Kunst der Begegnung zur Vollkommenheit gebracht hat.

Oder Kreativität, den Sprung in der Platte, der aus dem vorgegeben scheinenden, stabilisierten Ablauf herauslenkt. Für diesen Aspekt sind hier besonders zuständig Renate Fischer und Christian Reininger mit ihrem SemiNarr „Knapp daneben“.

Un wir brauchen zu jedem Anlassfall einen Überblick über das Umfeld und seine Ressourcen – ein sehr nützliches Instrument, um diese herauszuarbeiten, wird Ihnen Johannes Herwig-Lempp mit der VIP-Karte vorstellen.

Darüber hinaus wird es heute und morgen vor allem darum gehen, diese Frage nach dem Vermeiden oder Durchbrechen von Teufelskreisen, die Außenseiter hervorbringen und fixieren, in verschiedenen Bereichen zu stellen:

Was kann die Polizei dazu beitragen, dass Verdächtige nicht geächtet oder wenigstens bald rehabilitiert werden? Was, dass aus kleinen Konflikten keine grossen Straftaten werden? Kann die Polizei nicht nur Unordnung bestrafen, sondern auch negative Entwicklungen verhindern? Herr Friedrich Kovar, ein Polizeibeamter, der jahrelang an einem Kooperationsprogramm mit der Sozialarbeit beteiligt war, bietet an, sich mit dieser Frage zu auseinanderzusetzen.

Ebenfalls mit der Resozialisierung im Bereich der Straffälligkeit befasst sich der außergerichtliche Tatausgleich, der lange Zeit, bevor die Systemische Sozialarbeit bekannt wurde, schon die Deeskalation von Beziehungen zum Thema hatte: Georg Wieländer wird ihnen lösungsorientierte Prozesse im ATA erlebbar und nachvollziehbar machen.

Am Thema Integration in der derzeit in der Politik üblichen Bedeutung, nämlich der Integration von Migranten, befassen sich gleich drei Workshops: Eines – geleitet von Monika Ritter – an der Frage nach der Gegenseitigkeit dort, wo elementarste Fähigkeiten fehlen, nämlich Lesen und Schreiben; und eines mit den möglichen Wegen von jungen MigrantInnen der ersten und zweiten Generation im zweiten Bildungsweg: Karin Bittner, Friederike Binder und Senad Lacevic werden Ihnen zeigen, wie sie die Jugendlichen selbst zu kreativen Wegen führen. Das dritte Workshop zum Thema zeigt ein sozialräumliches Forschungsprojekt der Ev. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg mit der Frage nach Partizipation in einem Stadtteil mit hohem MigrantInnenanteil.

Den Bereich der Pädagogik, wo systemische wie konstruktivistische Denkmodelle in den letzten Jahren sehr viel diskutiert und auch umgesetzt wurden, vertreten Christine Haselbacher und Christian Teichmann mit der Frage, wie denn dieses Wechselspiel des Zusammenfindens in seinen ursprünglichsten Formen aussehen könnte – bei der Erziehung.

Und zuletzt bieten wir noch zwei allgemeinere Themen an, das ist Diversity-Lernen als lebenslange Auseinandersetzung mit dem Zusammenfinden von Unterschiedlichkeit mit Verena Bruchhagen und einige grundsätzliche Fragen nach den Paradigmata, den Grundkonzepten der sozial Tätigen in verschiedensten Bereichen, die wir interviewt haben. Erste Ergebnisse wollen wir Ihnen darlegen und die Auseinandersetzung mit Ihnen weiterführen. Wir – das sind Bernhard Ettenauer, Christian Reininger, Hannes Ruttinger und ich.

Sie sehen, der Bereich, den wir bearbeiten wollen, ist weit. Dabei ist die Auswahl der Felder noch hoch selektiv. Die Herausforderung der Integration, der Sozialisierung, des Zusammenfindens, stellt sich in allen Lebensbereichen. Normalerweise wird sie unglaublicherweise erfolgreich intuitiv beantwortet, wenn aber etwas sich festfährt, das keiner haben will, dann sind die Profis angefragt, und die müssen wissen, wie sie die Frage effektiv zurückspielen können: Nicht die Profis müssen integrieren, sondern sie müssen die Gesellschaft dazu bringen, dass wieder neue, passende Antworten gefunden werden.

Milowiz, Walter (2007): Vortrag gehalten auf der Tagung „Fachtagung Integration Rehabilitation (Re)Sozialisierung“ an der Fahchochschule FH Campus Wien